前置き

前置きの前置き

以後3ページにわたり、ほぼ知識がゼロの人がメトネルの人生をたどるために必要な背景説明をします。高校世界史レベルの通史について触れつつ、彼の先祖がどのように出てきて、彼の音楽性がどのような文脈にあるかの下準備をします。

このページに関しては、高校世界史の知識がある程度あれば、読み飛ばして次のページに行っても問題ありません。

そもそもこの頃のロシアはどういう国なの?

昔々、おおよそ今のロシアにあたる場所には、ロマノフ家という皇帝の家がいました。ざっくりいうとこの一族は、自分たちのことを、古代ローマ帝国が割れた後にギリシャに作った政権の、そのまた後継ぎと思っていた先代のリューリク家の、そのさらに継承者くらいに思っていました。

テトラルキアで帝位を東西に分けました

一度再統一しましたが、ほとんどギリシャにいました

それから1000年以上経ち、オスマン帝国に滅ぼされました

コンスタンティノス11世の姪を妻にしました

では、モスクワは第三のローマである

この後、偽ドミトリーたちや外国軍との半世紀くらいの戦争の末に、

我が家が帝位を継ぎました

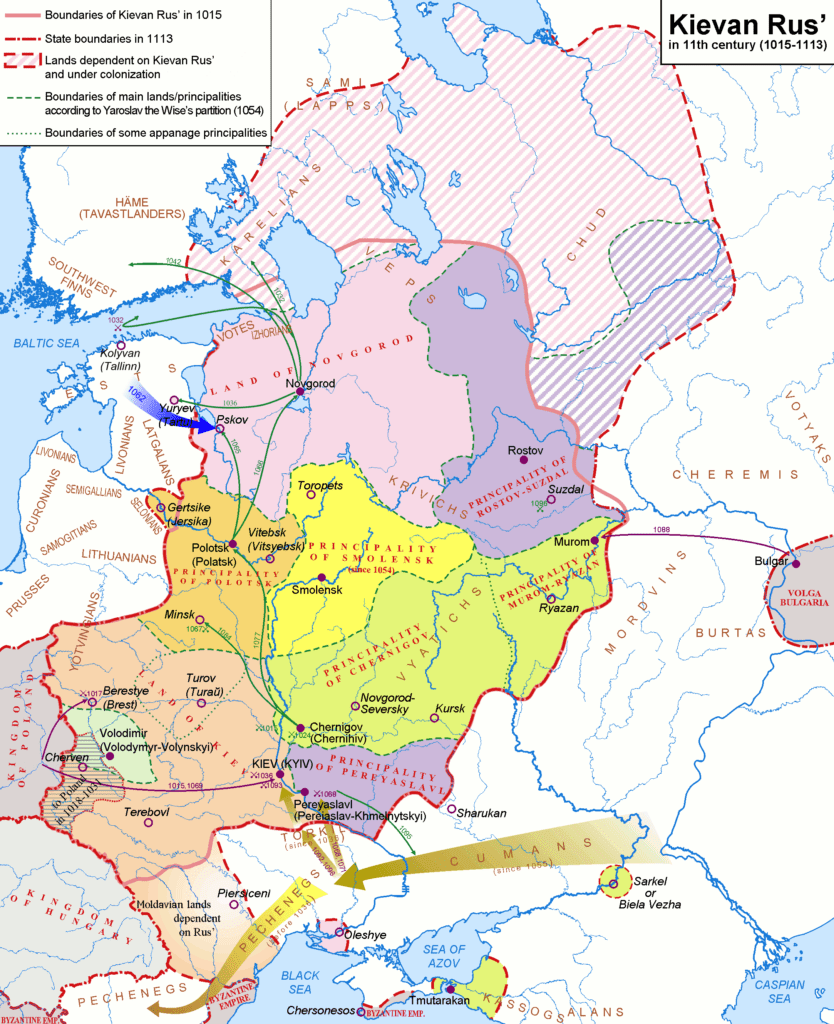

しかし、最大の問題が、この地域の人たちは、ローマ帝国そのものとは、ほぼ無関係だったということです。

そもそもリューリク家初代の私が、

ローマ帝国滅亡から数百年経った9世紀の人間……

この、ロシアを筆頭にした東ヨーロッパの地域に住んでいるのは、おおむねスラブ系です。彼らは、ヨーロッパでローマ帝国の後継者だと思っているラテン系や、ローマ帝国を滅ぼしたものの、どんどんラテン系の文化に染まったゲルマン系よりも、さらに離れたところにいるということです。

ゲルマン民族ですが、ローマ教皇からも認められました

このスラブ系の人々は、ゲルマン系の人たちからも十字軍しなきゃ……と思われてたくらいです。つまり、旧ローマ帝国の範囲にいた人たちからは、自分たちのテリトリーの外にいる、赤の他人めいた存在だったのです。

また、ロシアの人々は、最終的にはキリスト教徒になりました。ただし、その昔ローマの教会とギリシャの教会がけんか別れした後の、ギリシャ側のキリスト教を信じていました。

もうお前なんて破門だ!

こっちこそ!

つまり、皇帝から庶民まで、カトリックではなく今の正教会を信じていたということです。

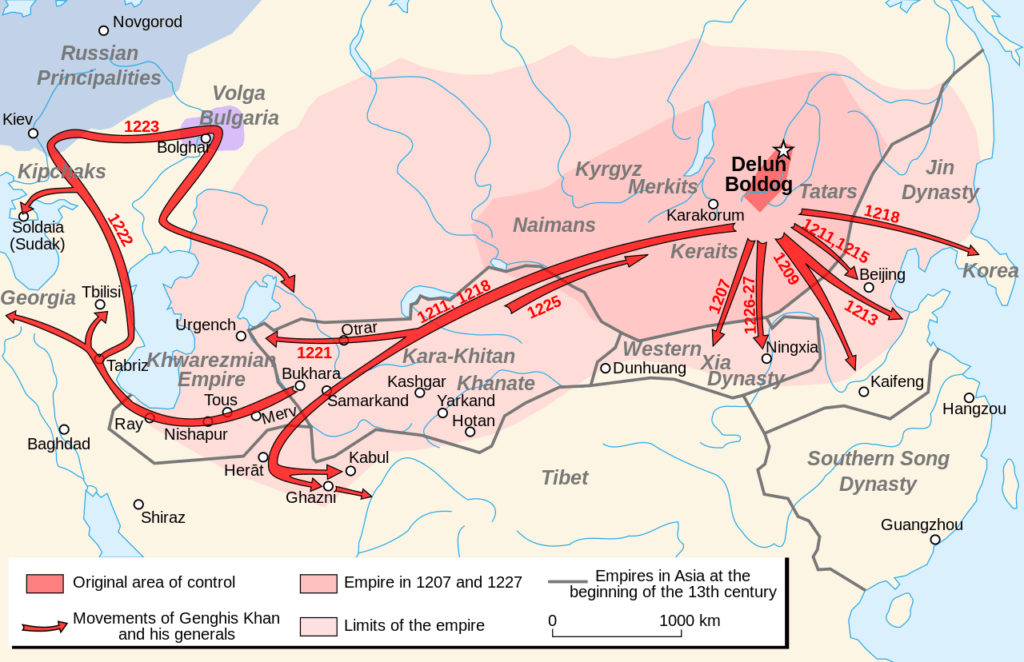

さらに、このロマノフ家が皇帝に就く前の、リューリク家のころに、ある問題が起きました。モンゴルからチンギス・ハンの子孫たちが押し寄せてきたことです。

息子の代にポーランド辺りまで行きました

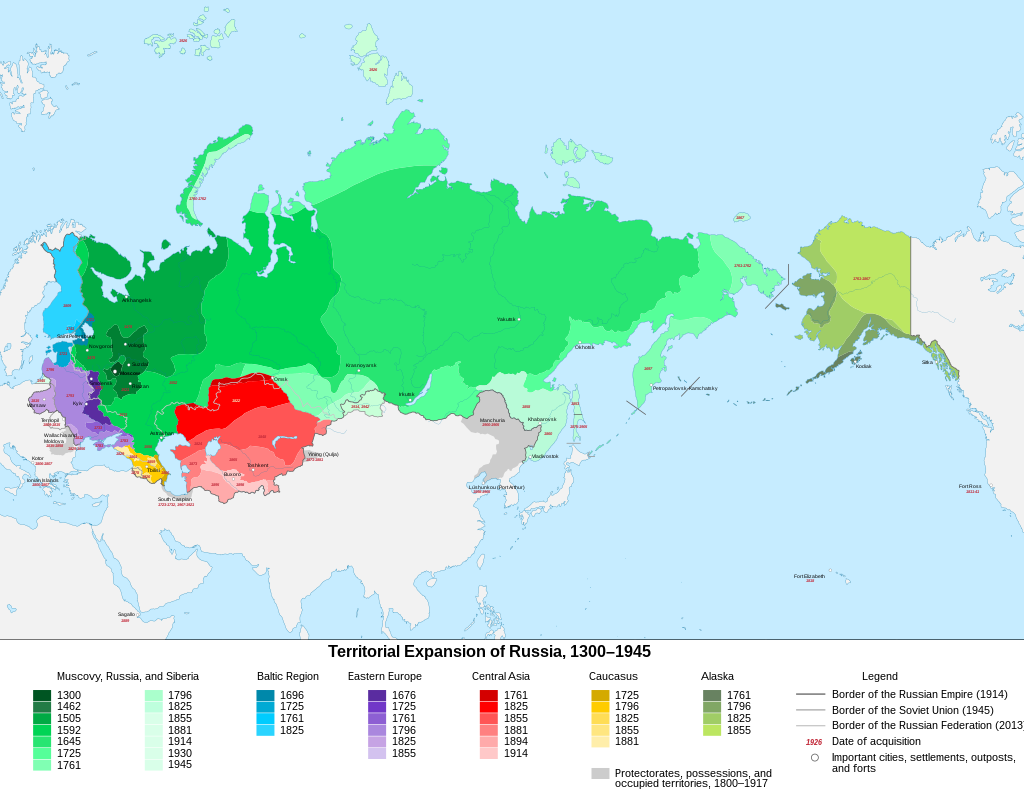

結果として彼らは数百年くらいモンゴルのハンの国に従い、それを追い返した後も、もっと東のアジアとのかかわりが続いていくことになります。

私の代でやっと実質的に独立しました

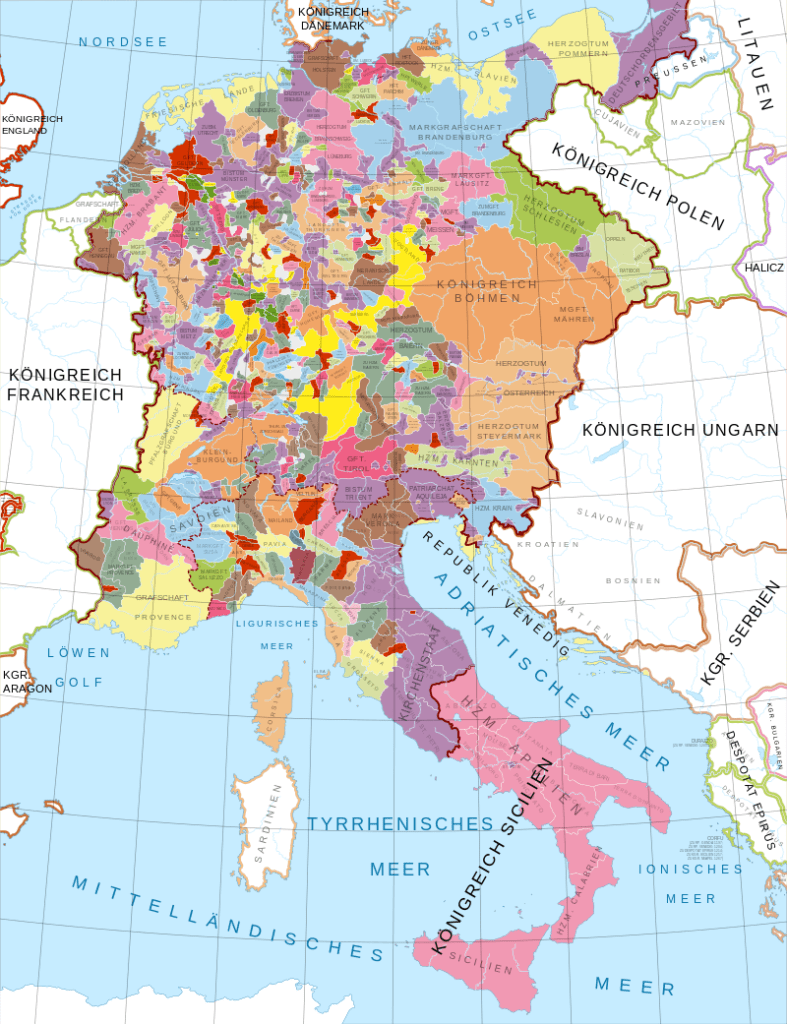

大体以下がモンゴルが来る前

大体以下がロマノフ朝になった頃

要するに、今でいうロシアにあたる地域は、一般的にヨーロッパとイメージされる地域とは、違う文化圏にいたということです。

そして、当の住んでいる本人たちも、ここにある迷いがありました。「俺たちはこのままユニークな存在でいていいのか」、「もっと西側の進んだ文化に染まるべきなのか」、「開き直って東の人たちの仲間っぽく振舞うべきなのか」、というものです。

ロシアとドイツ地域の関わり

また、ロシアはロシアとして、その西にもう一つ、なんとも説明しづらい国っぽいものがありました。神聖ローマ帝国、つまり西側の教会から「君はローマ帝国の末裔だ」と認められた国です。

そもそもは、私がきっかけです

この現在のドイツから東ヨーロッパにあたる地域にあった国は、西に割と強いフランスがあったこともあり、東側への進出だけがほとんどうまくいきました。そのうえ、東側の地域は森と川が多く、どんどん農民が開拓していったのです。

私のころです。

ごちゃごちゃしているでしょう?

たくさん土地を奪われました。

お父さんの傲慢公には申し訳なさがあります

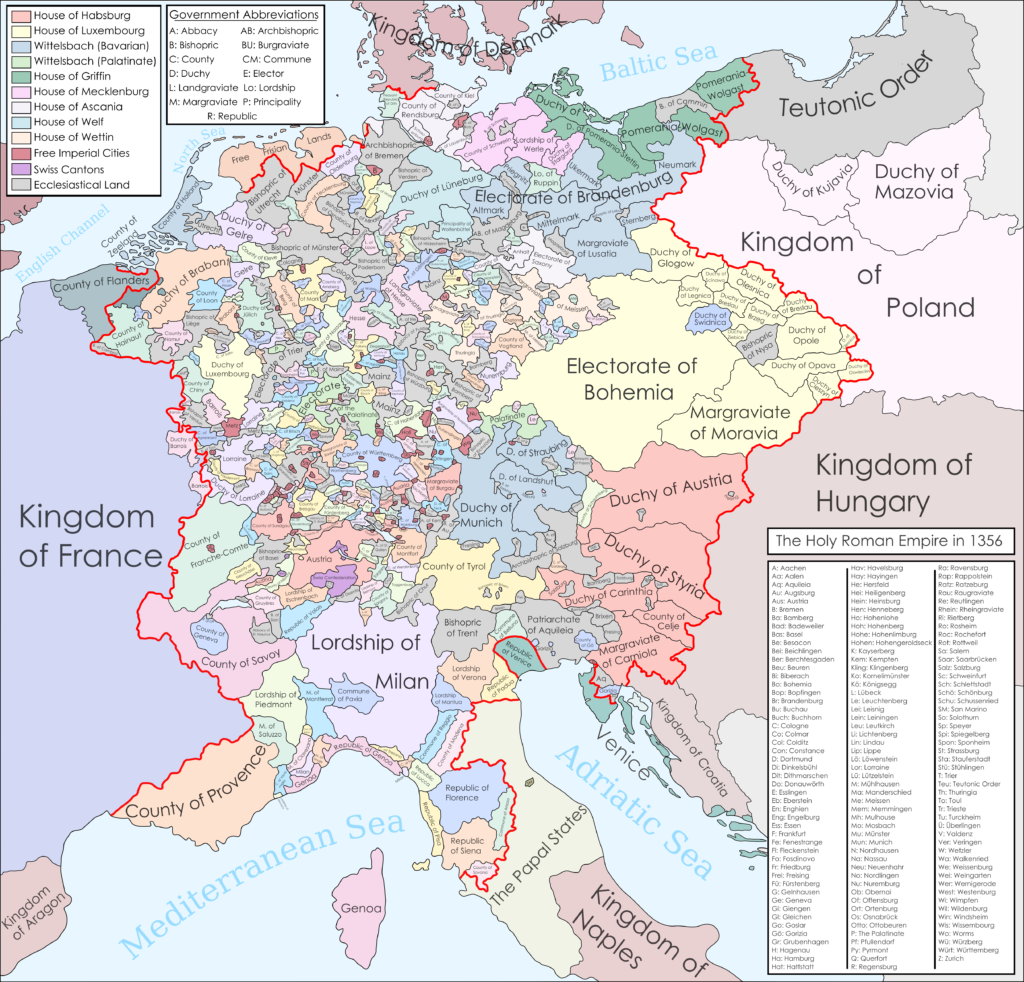

私のころです。

ちょっと東に広がったような気がします

私のころです。

ちょっと前にトルコも来たので、一度縮みました

ちなみに、コロンブスのパトロンとしておなじみの私の来孫です

という経緯があったので、ゲルマン系と自分たちのことを思ってそうな人たちが、今のバルト三国やポーランド、チェコ、ハンガリーなどにもどんどん進んでいきました。この後、トルコのオスマン帝国の弱体化に伴い、正直なところこの地域に強い勢力がいなくなったことも後押ししました。

また、この地域の人にある特徴があります。それは、ローマのカトリックと対立する新しいキリスト教、プロテスタントの信者が多いということです。順番が多少前後するのですが、そもそもプロテスタントの始まり自体、ドイツ近辺でルターやカルヴァンが活躍したためでした。

だいたいドイツ南部が活動の中心です

フランス人ですが、ほとんどスイスで活動していました

ということなので、この辺の人たちが広まると、当然プロテスタントも広まったということです。

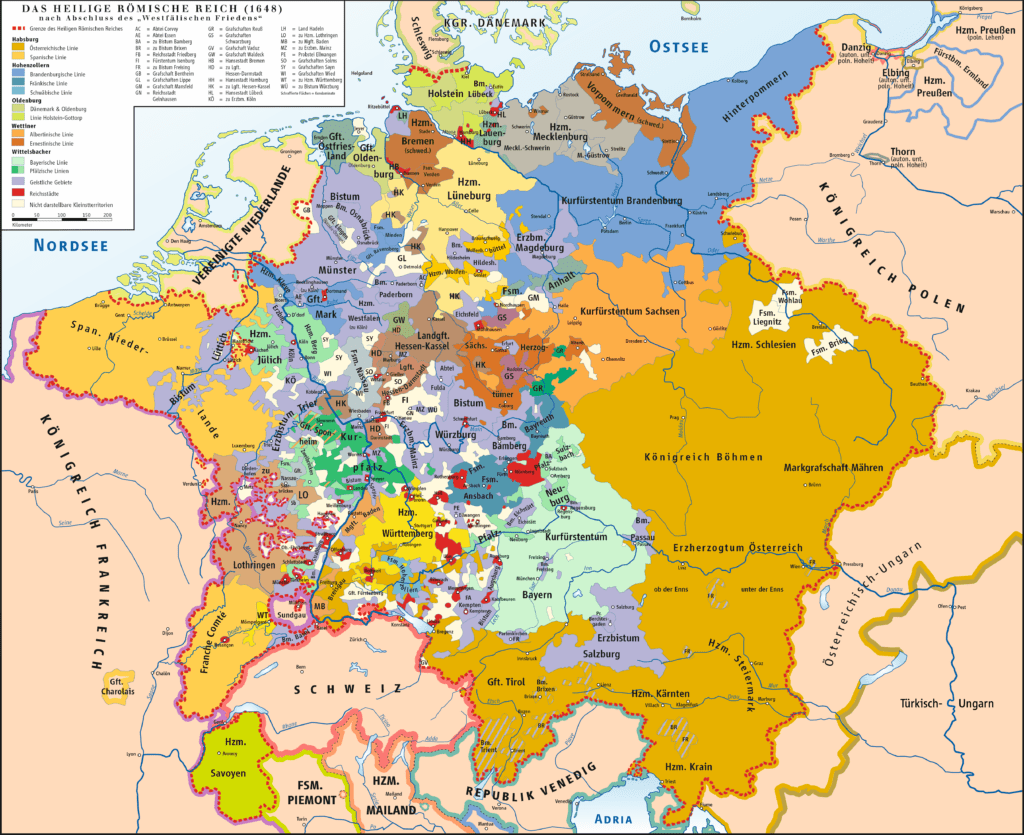

やがて、神聖ローマ帝国は、2つの勢力が中心になりました。片方がかの有名なオーストリアのハプスブルク家。

ハプスブルク家です

もう片方が最終的に勝利し、ドイツ帝国を築くプロイセンのホーエンツォレルン家です。

ホーエンツォレルン家です

この2人が出てきたことで、勘のいいひとは察したかもしれませんが、オーストリア継承戦争や七年戦争でヨーロッパ全土が外交戦によって合従連衡してた時期です。

紫がプロイセンです。

シュレジェンを得たことで、この後躍進していきます

中央の黄色がオーストリアです。

外交戦を繰り広げましたが、シュレジエンは取り戻せませんでした

そんな中で、ロシアのロマノフ家は、国を発展させなきゃいけないので、多少自分の個性を失っても、この辺の人たちに力を貸してもらおう、と思ったようです。

私がヨーロッパに直接行きました

その結果、ロシアにはドイツ地域からたくさんの人が招かれ、ある者は国の政治などに関わり、ある者はロシアで商売をやるうちに大商人になるなど、一気にロシアでドイツ系の人々が力を持つようになりました。その中には、文化の発展のために招かれた音楽家もいました。

ドイツの人々をたくさん招きました

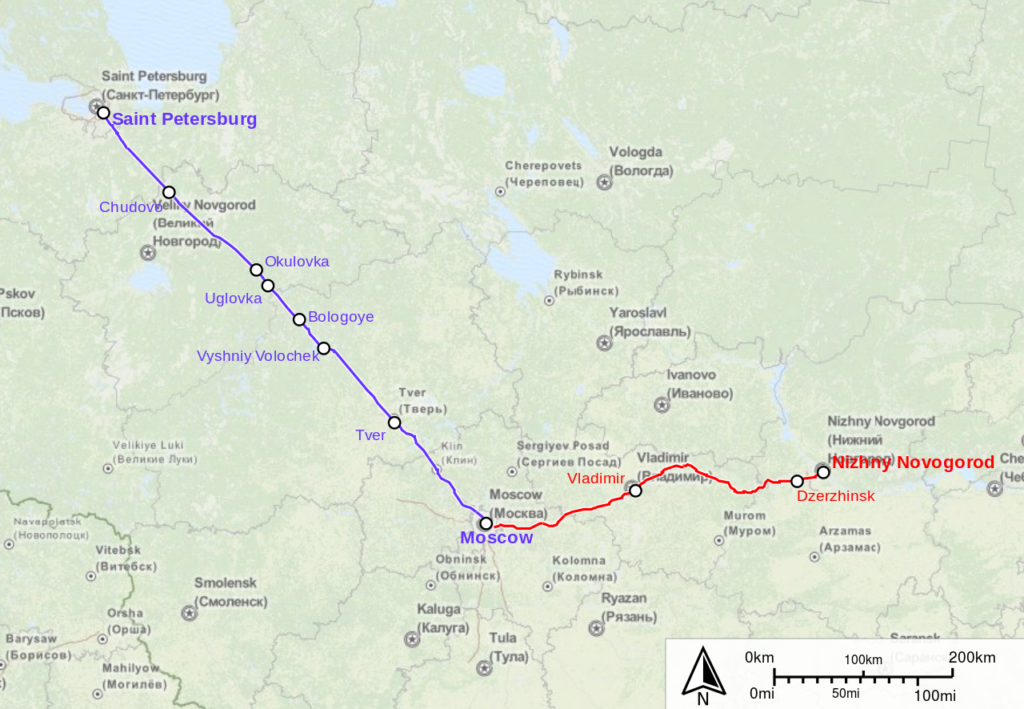

付け加えると、このとき新しい首都が築かれます。サンクトペテルブルク、通称ペテルブルクです。この、西側に出やすい人工的に作られた新たな港町、ペテルブルクは皇帝のお膝元であり、豪華絢爛な改革の象徴となります。一方これまで首都だったモスクワは、父祖伝来の地として重んじられますが、かなり長い間放置されます。つまり、カビ臭い旧習の地としても描かれるようになっていきます。

下の現在の鉄道路線図のうち、

紫が大体モスクワとペテルブルクの距離感の参考になりますな

とはいえ、一方でロマノフ朝は、モスクワ周辺の小規模だった領域がどんどん東に拡大し、ネルチンスク条約、キャフタ条約の制定などで中華王朝と国境を画定させるほどにまでなります。

この結果、「自分たちは西側とは別のアイデンティティの人なのでは?」というのも強まります。このため、この辺は解決せず、何度もぶり返していくことになります。

さらに遠くのヨーロッパの本流・フランス

ここまであえて話題を避けてきた地域があります。ローマ帝国文化を継承したラテン文化圏、フランスやイタリアです。

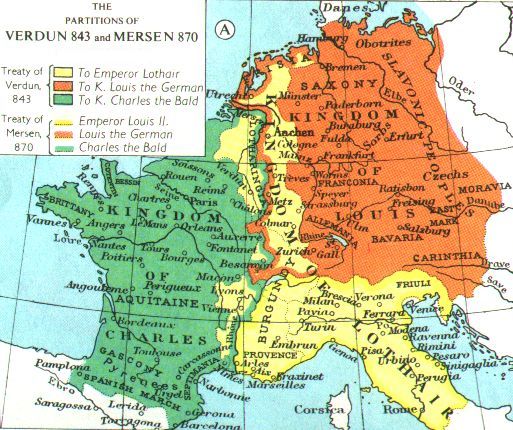

これらの地域は、もとをただせばカール大帝(シャルルマーニュ)の3人の息子が国をだいたい現在のドイツ、イタリア、フランスの3つの地域に分けたことがきっかけでドイツと分かれました。

ある程度統一しましたが、

おおよそ孫の代には以下のように分かれました

その後ヨーロッパはノルマン人やマジャール人、スラブ系民族などがいろいろ動きますが、落ち着きます。

『ヴィンランド・サガ』でおなじみの我々などです

その間、カール大帝(シャルルマーニュ)の末裔が3地域で全部途絶えたことで、ドイツではこうした外部からの民族移動から地域を守護する皇帝が誕生したというのが、先ほどの国っぽいものができた経緯です。

神聖ローマ皇帝は本当に文字通りローマ帝国を復活させようと、ローマのあるイタリアをわがものにしようとし、イタリアの教皇と権力争いを繰り広げてだんだんぐちゃぐちゃになっていきます。一方で、もっと西ではパリにいた小さな領主が、カール大帝(シャルルマーニュ)の後継者として王にさせられます。

と言っても、本当にパリ周囲くらいしか領地がないのですが……

ただし、ここで一つややこしいことが起きます。この王様の部下が、現在のイギリスにわたり、王になったことです。

なんか、イングランドで王位途絶えたから、

行って、なってきていいですか?

いいよ

ところが、少し後世になって、フランス王・ルイ7世の離婚した妻・エレオノールがイギリス王・ヘンリ2世に嫁いだあたりから雲行きが怪しくなります。

お前なんか離婚だ!

でも、私の方がよっぽど領地持ってるし……

じゃあウチ来る?

それはそれとして、ユーグ・カペーの子孫、カペー家は勢力を拡大したのですが、途絶えます。その結果、いとこのフィリップがフィリップ6世として新しい王朝・ヴァロワ朝を築いたのですが、これに反対する人が出ます。よっぽどこっちの方が領地を持っていたイギリス王・エドワード3世です。

王位継承者誰もいなくなったんで、

一番近い、いとこがなるのが筋では?

ちょっと待った!

最後の王の姉妹の子、つまり甥のこの私の方が、

よっぽど王位継承権が先に来るのでは?

ということで起きたのが、百年戦争です。

序盤にイギリス側で活躍しました

終盤にフランス側で活躍しました。

この結果、フランスはぐちゃぐちゃに一度なるのですが、最終的に勝ちます。ところが今度、先ほど述べたように、宗教改革が起きます。結果、神聖ローマ皇帝はカトリック側につくのですが、フランス王はプロテスタントを応援します。これは、信仰上の理由もありそうですが、トルコのオスマン帝国と同盟してでも、皇帝と渡り合おうとした皇帝憎しのためもあります。

聖書に従わない今の教会なんてダメだ!

っていうのを黙認してたら、

なんか貴族たちがどんどんあっち側に行ったし禁止しなきゃ……

対皇帝のために、おおっぴらにルター派のドイツ貴族たちと同盟しまーす

後ろは任せろ

ところが、このフランスでとんでもない問題が起きます。1572年、フランス王シャルル9世の妹と、新教であるカルヴァン派の信者だったアンリの結婚式を祝いにやってきた新教徒をカトリック派の人々が虐殺したのです。その背後に、現在のフランス王の母親で摂政のカトリーヌ゠ド゠メディシスがいたと言われたことから、新教徒派の貴族とカトリック派の貴族が戦争状態になる、ユグノー戦争が30年近く起きました。

え?妹の結婚式でユグノー(新教徒)が虐殺された?

裏に母さんがいるって噂になってる?

最終的に3人のアンリが相争う「三アンリの戦い」を制し、王になったのが、この虐殺の時にシャルル9世の妹の結婚相手だった、アンリ4世でした。かくして、フランスではブルボン朝に移ります。

現実的な目論見からカトリックに改宗するが、

ユグノーもきちんと地位を与えるぞ

その結果、この人が王家から出ます。

朕は国家なり

ところがこのルイ14世があまりにも戦争をし続けたことと、よりにもよってユグノーの特権を廃止したことでユグノーが逃げ出して商工業者が減り、財政が悪化します。

ひいおじい様の後を継がされたが、

どこからも戦争を仕掛けられて軍費の支出が止まらぬ……

で、ロシア音楽史のページでなんでここまで長々とフランス史を追ったかというと、オーストリア、ハプスブルク家のこの人のせいです。

このままではプロイセンからシュレジエンを取り戻せない……

とにかく味方を増やさねば……

オーストリア継承戦争にてシュレジエンを奪ったプロイセンに対抗しようとしたオーストリアのハプスブルク家当主・マリア゠テレジアが外交戦を展開。ポンパドゥール夫人経由でフランスのルイ15世と結び、またロシアのエリザヴェータ女帝とも結びます。この結果七年戦争が起き、結局オーストリアはシュレジエンを取り戻せなかったのですが、フランスとロシアに以後そこそこ密な交流が生まれるのです。

オーストリアの支援?

もちろんいいですよね?

ああ(正直もう財政がギリギリなんだが……)

オーストリアの支援?

やりましょうやりましょう

こうした結果、この人がフランスからも多くの文化人を招きます。

技術者はドイツあたりがいいが、

文化人はやはりフランスやイタリアあたりから招きましょう……

まあ、それはそれとしてフランスでは大変なことになっているのですが。

14世どころか後を継いだおじい様の15世まで財政を悪化させてしまった……

これは、貴族や教会以外の力も借りねば……

フランス革命以後のロシア

という中で起きたのが、フランス革命です。ルイ16世とマリー・アントワネットが処刑された後も、フランスでは混乱が続きます。

ハプスブルク家からフランスのブルボン家に嫁いでいました

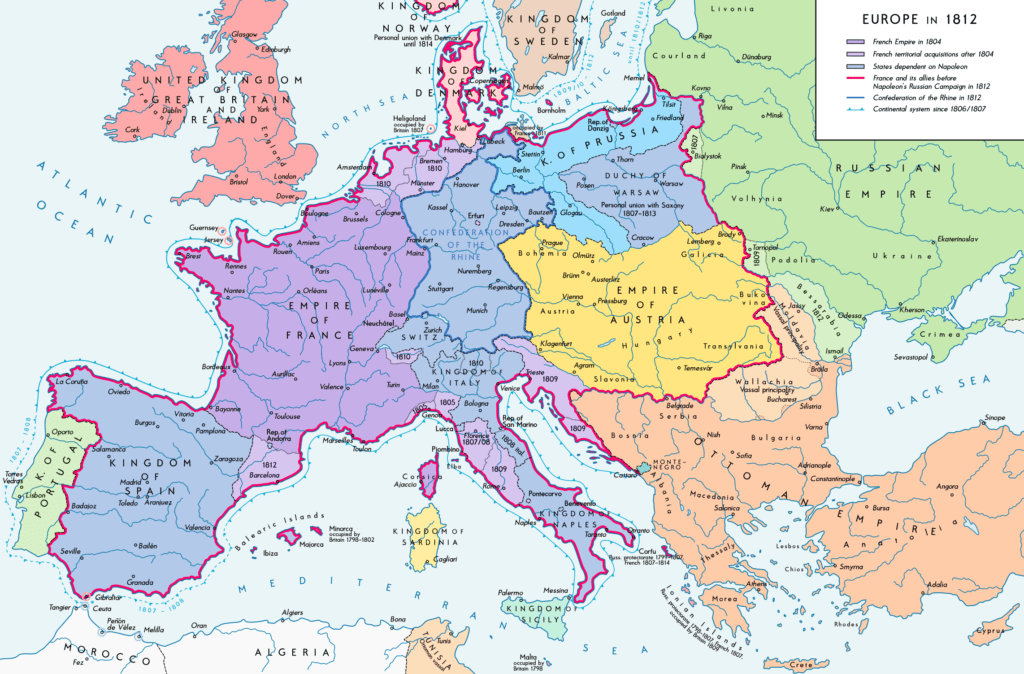

このフランス革命で最終的にフランスをまとめたナポレオンが、一気に全ヨーロッパに勢力を拡大します。

かなりの領域を獲得しました

ところがイギリスとロシアの抵抗の前に敗れ、ヨーロッパにとってそこそこ赤の他人だったはずのロシアの影響力が一気に増します。

いわゆる冬将軍に負けました

勝ちました

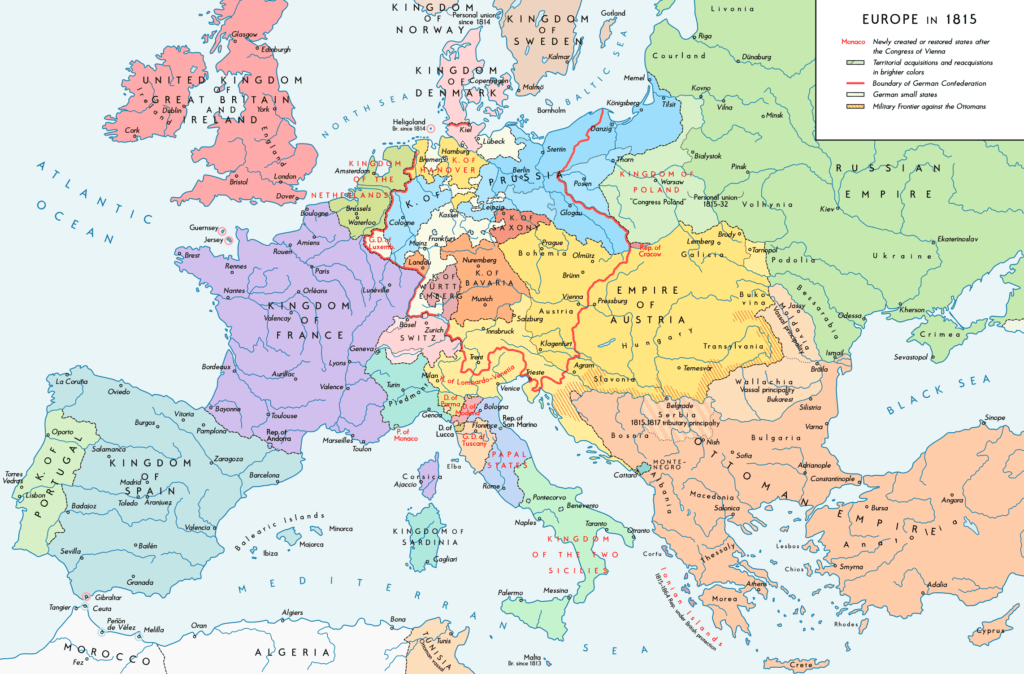

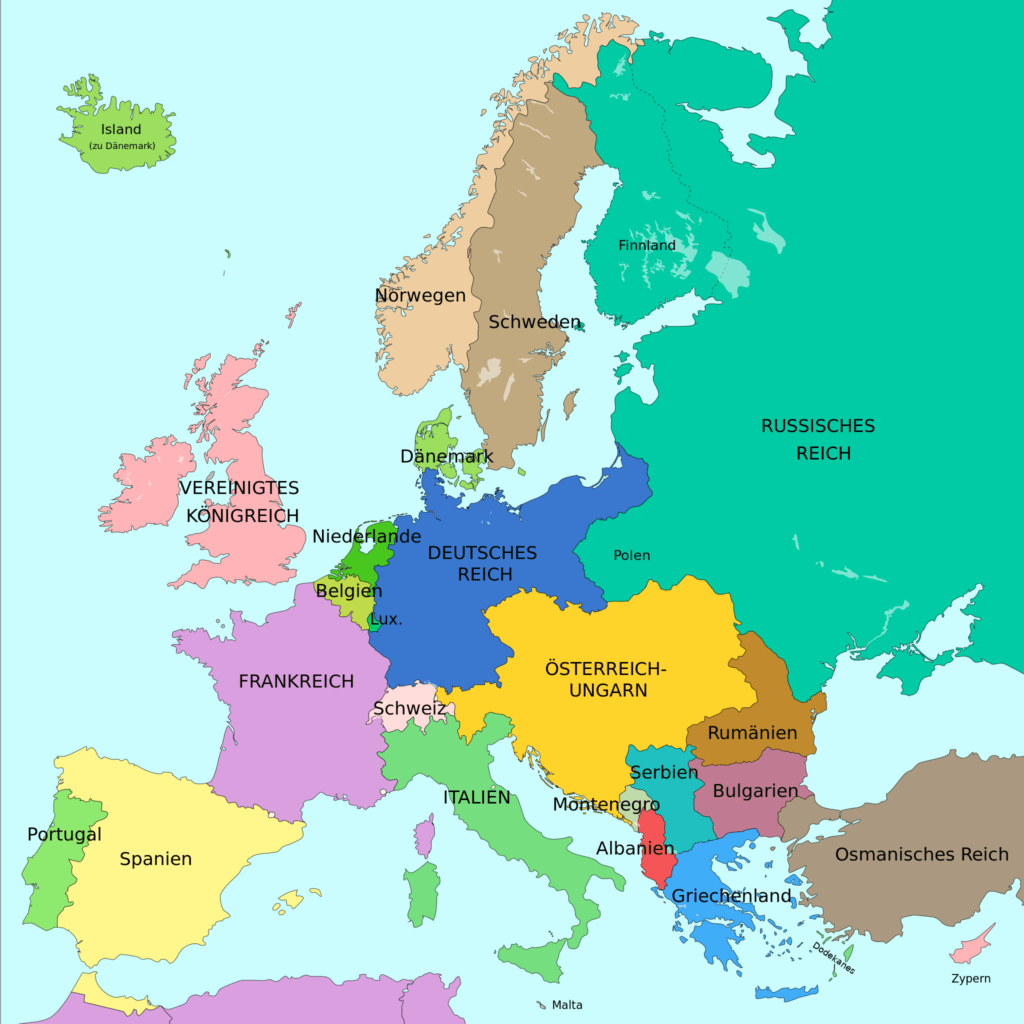

さらに、神聖ローマ帝国の領域ではプロイセンがオーストリアのハプスブルク家以外を統一し、ドイツ帝国を築きます。

鉄と血で無ければ国は築けん

こうして、旧来は東側でそこそこ軽んじられていた国々が、一気にヨーロッパ全体の在り方にすら口出しできるほどの存在になりました。

国境線もだいぶ変わりました。

上と下でだいぶすっきりしたでしょう?

しかし、このことは、ロシアの人々も戸惑っていました。というのも、ナポレオンとの戦いで、「ナポレオンにも勝ったけど、あっちの方が進んだ考え持ってるしウチの国は遅れすぎじゃない…?」という考えを抱き始めたからです。

この結果、国のシステムを変えたいと思う若者が、知識人を中心に増え始めていきます。ただし、ある問題がありました。この国を豊かにするために、どの方向性にするのか?ということです。ここで、結構前から問題だった、「俺たちは俺たちだろ」という派閥と、「いや普通に西の人たち真似しようぜ」という派閥の二つに分かれました。

一方で、当然といえば当然なのですが、それは皇帝家を中心とした現在の支配体制を割と揺るがすものでした。なので、以後ロシアは反乱や、皇帝の暗殺などが繰り返される状況になります。

テロで暗殺されました

ただし、こうした改革を志す人々は、言ってしまえばエリートです。当時のロシアの本当の普通の人というのは、ほとんど字の読めない圧倒的大多数の農民、それも西側と違い農奴と呼ばれる貴族の財産でした。

しかし、この農民をどうにかしたいという試み「ナロードニキ」のほとんどは失敗し、しかも皇帝へのテロに至ったことで、現行の体制を改革するレベルでは無理だと気づき始めました。

この結果、この国を変えたいと思っていたエリート層は、以後真っ二つに分かれました。もう完全に国自体ぶっ壊さないとダメだと思って革命闘争に加わる人と、割と現実逃避気味に芸術や宗教に没頭する人たちです。